发自内心地震撼 感受滇西抗战之九龙陵篇

来到惠通桥

从大垭口算起,沿191县道走11公里,是腊勐乡所在地,这是整个松山地区最大的镇子,有包括松山酒店、子高地酒店在内的4家旅馆以及餐馆、加油站、百货商店。镇子的北侧就是松山,驻守在松山的日军,就因为这个镇子叫腊勐,才起名叫拉孟守备队。

环绕大半个松山的191县道,有20多公里的一段,依旧保持着昔日滇缅公路的原貌:石塘路。据说,前些年公路部门曾计划将公路全面改成柏油路,幸亏有识之士的多方呼吁,才被保留了其中的一段,幸甚,幸甚。

这条路临近怒江的时候,有个路口可以拐向320国道,但我不打算那么走,我要继续沿着这条县道,一直走到保山,这样,我就完整地走完了滇缅公路的中国段。

从腊勐乡路口处的加油站算起,行驶22.7公里,来到惠通桥遗址旁。事实上,在这之前,距离惠通桥还有好几公里的时候,远远就已经看见了,而且,不仅能看见惠通桥,还能看见后面不远处的1974年修建的红旗桥。

惠通桥这里最早是个渡口,叫腊勐渡,清朝道光年间,潞江土司线如纶提议修建铁索桥,实际建成是在光绪年间,因为工程质量不高,桥并不稳固,到了1928年,龙陵县长杨醒苍提议重建,为了一劳永逸,决定聘用英国工程师设计,几经磨难,在继任县长邱天培的努力下,在华侨梁金山先生的资助下,最终在1935年建成新桥,取名惠通桥。

说到梁金山先生,我对其佩服的五体投地。他是保山人,19岁赴缅经商,日本侵华后,梁先生领导旅缅华侨开展抵制日货,并积极投身抗日运动。1935年,他捐资修建了惠通桥;1937年,捐献80辆汽车和1架飞机;长城抗战时,捐给宋哲元部白银5000两;上海保卫战时,捐助蔡廷锴部白银4000两;国民政府分派给云南的救国公债,梁先生一个人就买了多一半;1942年日军进攻缅甸,梁先生动用自己公司的120辆卡车,外加雇用的80辆卡车,为政府抢运滞留在仰光的援华物资。到最后,梁先生的所有财产几乎全部捐尽。

1942年5月,远征军司令长官部直属的工兵第24营,在营长张祖武的率领下,前往滇西。5月5日上午,部队抵达怒江东岸,由于大批车辆与人员纷纷过桥,络绎不绝,部队停留在桥头等待,正在这时,工兵总指挥马崇六从龙陵撤退至此,看到携带着爆破器材的工兵部队,当即写下手令,命其驻守桥头,一旦发现日军,立即炸桥。中午时分,日军尾随远征军的撤退部队,追击到怒江西岸,张祖武下令爆破,惠通桥被炸断。事后,24营获得了政府颁发的1万元奖金以及特别奖章,奖章上印有“五五”及“惠通桥”。

惠通桥被炸断后,日军随即开始泅渡,大约数百人渡过怒江,在这紧要关头,奉蒋介石令西进增援的宋希濂的11集团军赶到了(36师106团),双方一直打到5月8日,击毙日军200多人,惠通桥阻击战获得了胜利。

由于当时我方误以为来到滇西的日军只是一支快速部队,兵力有限,于是决定派宋希濂部渡江收复失地,5月23日,11集团军渡过怒江,开始向松山、龙陵、腾冲等地日军进攻,到了5月28日,我军在战场上击毙了一个日军大队长,获取了56师团的作战地图,这才知道整个56师团已经全部进入滇西,第18师团亦有增援部队,整个滇西有日军2万余人,鉴于此,蒋介石于5月31日下令停止进攻,主力部队撤回,固守怒江,怒江西岸留少数部队打游击。

很多人都知道远征军1944年渡过怒江反攻,却很少有人知道远征军其实有2次渡江反攻。第一次反攻距离日军入侵滇西只有20天,第二次反攻才是1944年。

需要重点提及的是,宋希濂部正在与跨过怒江的日军激战时,飞虎队的飞行员在空中观察到有100多辆日军军车,停靠在靠近怒江的滇缅公路上,飞虎队立即向上请示,蒋介石批准攻击,5月7日,飞虎队的8架战机来到惠通桥,对西岸日军一通狂轰,击毙日军200多人,炸毁军车50多辆,使日军这支快速部队,遭到了较大的伤亡。

读到这段历史,总有一种酣畅淋漓地解气感。说来也是日军倒霉,滇缅公路盘旋在山间,公路两侧无处藏无处躲,全然暴露在外,飞机来轰炸,不死才怪。

这几年的一些文字里,把炸毁惠通桥说成拯救了中华民族,实在太夸张了,不了解情况的人,会以为看见日本人来了,这边一按电钮,哐当,把桥炸了,日本人过不来了,中华民族就得救了。做梦去吧,这只能是幼儿园小班的故事课。事实上,如果不是宋希濂的部队正好在5月5日赶到这一带,迅速占领了制高点;如果不是飞虎队让日军损失惨重,甭多,再有一天时间,日军1000余人的快速部队一旦都过了怒江,占了制高点,宋希濂部估计就没戏了。要让我说,这支部队起码能打到保山,如果是那样,中日之间的对峙,就该是澜沧江了。

1944年5月,随着远征军渡过怒江,向前推进,工兵部队很快修复了惠通桥。

松山战役期间,卫立煌总司令走过惠通桥,来到战场视察。

1974年,惠通桥东面几百米的地方,又建了一座水泥桥,惠通桥的作用由此结束。

跨过怒江,继续沿着191县道走,途经水长乡之后,191县道没了,变成了229省道,沿着它继续走,过了杭瑞高速公路之后,汇入320国道,前边没多远,就是保山了。从怒江边算起,到320国道进入保山的市区边缘,一共是83.1公里。

刚过怒江,公路便开始爬升,转过第一个山头,看见“三个山碉堡”的牌子。我把车停下,上山转了一个小时,就没弄明白,究竟是有一个碉堡叫“三个山”,还是有3个碉堡在这山上。但可以肯定的是,这里是远征军与日军对峙的期间,修筑的工事。

继续往上爬,几乎上升了1000米,来到山顶,我想,这附近一定应该有远征军的炮兵阵地,因为对面就是松山。直线距离只有几公里。于是停车寻找,果不其然,看到一个石牌子:大山头炮兵阵地。

询问村民,得知阵地还得往上走,接下来是狭窄的土路,村民放羊、开拖拉机走的路,为了节省体力,仗着自己的车是SUV,毫不畏惧地开车上去了。有些地方很窄,拐不过弯,干脆不拐,反正路是之字形,到了下一个弯就变回来了。有些地方比较陡,路面又非常松软,就提前加速,让扭矩维持在一个合适的范围,很容易就上去了。

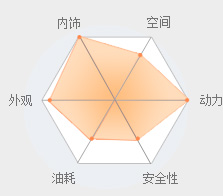

这一路上走的烂路太多了,通过实际验证,早就对这辆海马S7树立起充分地信任。虽然它不如吉普牧马人那样技能高超,虽然它不如途观、CR-V那样赫赫有名,但它的空间足够大、开着足够舒服、遇到烂路都能克服,我想,这就足够了。

来到山顶,对面的松山全貌一览无余,脚下的惠通桥如同发丝一样细小。当年,远征军在这里架设起150毫米的重炮,对着松山上的日军堡垒,进行过排山倒海式的轰炸。

驾车转了一个弯,松山消失了在我的视野,沿着191县道继续走,再有2个小时就到保山了,这次感受滇西抗战的旅行,在我军炮兵阵地前,画了一个句号。明天,我将驾车往北,前往四川、重庆。那里在抗战时期,是中国的神经中枢。当将士们在前线与敌搏斗的时候,学者们在后方,用另一种形式为国家贡献着自己的力量。

我相信,在那里,我将获得另一种感受。

虽然离开了昔日的滇西战场,但2周来在滇西的所见所闻,令我的心绪难以平静。每一个在抗日战场上奋勇杀敌的将士,都应该称为民族英雄。为他们立碑、为他们写传,都是理所当然的事情。这一路上,几乎每一座纪念碑,都曾毁于1966年,今天我问了10位90后,没有一个人,说得上来那是文化大革命。这是很可怕的事情。只有正视历史、尊重历史,才有可能从历史中汲取经验、总结教训,才能在以后的发展道路中,少走弯路、少交学费。如果因为政治回避历史,把历史变成为己服务的工具,结果只能有一个:整个国家,不断周而复始,不断重蹈覆辙。

还好,这些毁坏的碑,正在一个个地恢复。但愿不是为了发展旅游业,但愿是出于真心实意。

让我们记住这几位在滇西抗战中的民族英雄吧,其实还有太多太多。

卫立煌将军:安徽人,滇西反攻时任远征军总司令,全面指挥滇西作战,滇西战事结束后,于1945年4月被任命为中国陆军副总司令。内战时,担任东北“剿总”总司令,后被撤职,1949年出走香港,1955年返回北京,1960年在北京病逝,享年64岁。

卫立煌将军与8军军长何绍周、53军军长周福成在怒江前线。

霍揆章将军:湖南人,黄埔1期毕业,远征军滇西反攻时任第20集团军总司令,指挥部队渡过怒江,攻下高黎贡、腾冲,1953年在台湾去世,享年52岁。

霍揆章将军与两位参谋在滇西战场

宋希濂将军:湖南人,陆军大学一期,远征军滇西反攻时任第11集团军总司令,指挥部队渡过怒江,攻下松山、龙陵、芒市、畹町等地。内战时,于1949年在四川被俘,1954年转入北京功德林战犯管理所,1959年获释,担任全国政协文史资料委员会委员,1980年赴美定居,1993年在美国去世,享年86岁。

宋希濂将军(左一)在松山前线。

孙立人将军:安徽人,清华大学毕业后赴美留学,在弗吉尼亚军事学院读军事。远征军出征时任新38师师长,英军被日军包围时,孙立人派113团前往营救,解救7千英缅军,改编为驻印军后,令日军18师团死伤过半,缅北反攻期间,新38师扩编为新1军。内战时因与杜聿明不和,被调离战场。1948年派往台湾,1954年因与蒋介石不和被软禁,1988年3月恢复自由,1990年11月19日在台中去世,享年90岁。

孙立人将军

廖耀湘将军:湖南人,黄埔6期毕业,后派往法国军校深造。远征军出征时任新22师师长,改编为驻印军后,在缅北战场战绩颇佳,先后歼灭日军12000余人,缅北反攻期间,新22师扩编为新6军。1948年10月,廖耀湘在内战中被俘,关押于北京功德林战犯管理所,1961年获释,任全国政协文史资料委员会专员,1968年12月2日,62岁的廖耀湘在批斗会上,因心脏病突发,逝世于北京。

史迪威向廖耀湘将军颁发勋章

同时,美国的援助,也是不应该忘记的。如果不是美国提供了大量的军用物资,如果不是美国提供了航空队(航空队在美国是军级单位)的支援,如果不是数以万计的美国军人在中国与我们的将士并肩作战,中国还需要多少年才能打败日本,恐怕谁都无法估算。

美军士兵教中国士兵使用火焰喷射器(美军通信兵拍摄,摘自《国家记忆》)

美军士兵教中国士兵使用重机枪(美军通信兵拍摄,摘自《国家记忆》)

美军士兵与中国士兵并肩作战(美军通信兵拍摄,摘自《国家记忆》)

美军军官与中国士兵一起阅读《时代周刊》(美军通信兵拍摄,摘自《国家记忆》)

美军士兵与中国士兵共同对空射击(美军通信兵拍摄,摘自《国家记忆》)

美军飞机源源不断地向中国运送物资(美军通信兵拍摄,摘自《国家记忆》)

美军在中国战场上的直升机(美军通信兵拍摄,摘自《国家记忆》)

中国战场上的美军后勤兵在洗衣服(美军通信兵拍摄,摘自《国家记忆》)

美军向伤残的中国士兵传授各种技能,使其退伍后能更好谋生。

(美军通信兵拍摄,摘自《国家记忆》)

|

#星爷与海马S7# 感受滇西抗战 系列游记目录 |

|---|

|

制表:车讯网 http://www.chexun.com |

凌乱心情

凌乱心情