【车讯网 报道】抗战时期,第一个死于战场上的日军中将,是阿部规秀。他是货真价实的中将,不是死后由少将追封的。

让阿部规秀丧命的,是黄土岭战斗,在它之前还有一场雁宿崖战斗,两者呈因果关系。2022年,我曾驾车实地探访。写游记时,查阅中日双方资料,发现这场看似简单的战斗,实际上很复杂——各种资料相互矛盾,看得我晕头转向。究竟谁的记录更接近事实,带着这个问题,我驾车又一次从北京出发,前往河北省涞源县,再次探访战斗遗址。

雁宿崖战斗发生在1939年11月3日,黄土岭战斗发生在随后的7日和8日。

雁宿崖与黄土岭,都是太行山里的村。雁宿崖村在涞源县城东南方向,相距33公里,过了雁宿崖村再往东13公里,是黄土岭村。从北京前往,走国道190公里,走高速210公里。

为何会有雁宿崖、黄土岭战斗?

最初,我看到的介绍是,八路军在麻田岭袭击日军筑路队,此战被称为摩天岭战斗,日军为了报复,集合队伍扫荡八路军根据地。走到雁宿崖附近,被八路军打了个伏击,伤亡惨重。旅团长阿部规秀亲自率队赶来,在黄土岭一带,又被八路军打了个伏击,还用迫击炮轰炸日军指挥部,击毙了阿部规秀。

这就是那段历史,最为简单的描述。

如果对历史没兴趣,看一眼这几句话,也就够了。

如果对历史有兴趣,肯定就会希望多了解一些。我就是这种人。

于是,查询日方的《华北治安战》,发现,那次军事行动,源于日军原本就有的“年度治安肃正计划”,也就是咱们说的“鬼子进山扫荡”,时间是11月初,为期8-10天。也就是说,雁宿崖+黄土岭战斗,也许和摩天岭战斗有关系,也许没关系。

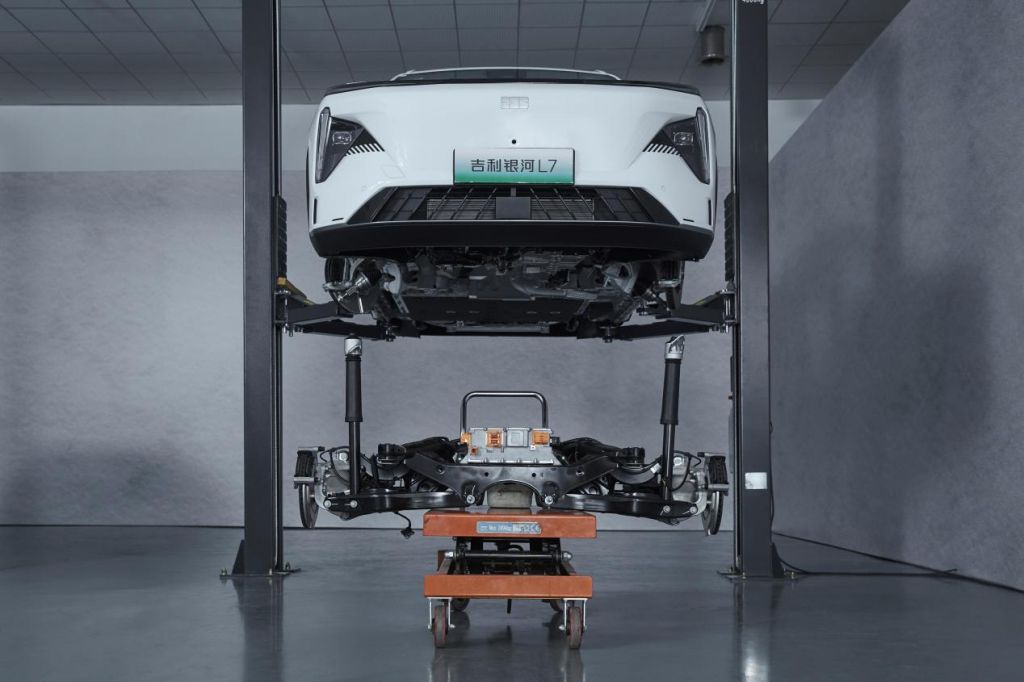

下图是日军1939年10月31日的“匪情要图”,八路军所处的4个位置,标的很清楚。所以,日军从涞源出发,兵分两路,一路在插箭岭跨过长城,直奔走马驿,另一路在白石口跨过长城,直奔银坊。被八路军打伏击的,是走白石口的这股日军。

参战双方的部队情况是怎样的

我方,主要是晋察冀军区的部队。八路军在1937年8月成立后,其中的115师于9月参加平型关战役,10月分兵,由聂荣臻率领独立团等部队,在五台山一带,创建晋察冀军区,下辖4个军分区。参加雁宿崖和黄土岭战斗的,是1分区的1团、3团、25团和游击第3支队,3分区的2团,以及贺龙派出增援的120师特务团。

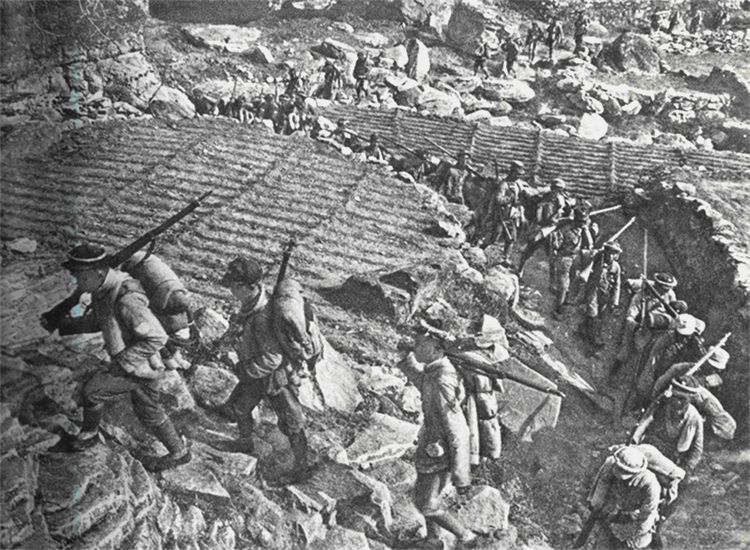

其中,120师特务团只参加了黄土岭战斗。这是他们出发时,摄影师沙飞拍的照片。

战斗之后,隔了10多天,八路军才得知他们击毙了日军中将。于是,沙飞来到一分区司令部,拍了下面这张照片——被后人误以为这是一分区司令员杨成武,在黄土岭指挥战斗的情景。

日方,是驻蒙军当中的独立混成第二旅团,以下简称独混二。

独混二成立于1938年2月,首任旅团长常冈宽治,同年10月在灵丘被八路军120师的彭清云狙击负伤,调回日本,旅团长一职由上野龟甫接手,几个月后又换成阿部规秀。

阿部规秀1939年6月到职,当时是少将,10月2日升为中将,25日接到调令,让他担任天皇的侍从武官。

也就是说,11月初的这次进山扫荡,是阿部规秀在中国最后一次指挥作战,随后他将返回日本,伺候天皇去了。

我瞎猜,阿部规秀的家人会不会这样想:接到调令后,立刻动身多好,非得指挥11月初的扫荡,结果把命丢了。

独混二下辖5个步兵大队,每个大队编制810人(比师团里的步兵大队少了差不多300人),执行扫荡任务的,是1大队和4大队,大队长分别是辻村与堤纠。为执行此次任务,两个大队都临时编成讨伐队,其中,辻村讨伐队由2个中队、2个小队、1个炮兵中队(欠1小队)和通讯兵分队组成,总数约520人。

下图是我在黄土岭战斗纪念馆里看到的,文字说明是:1939年11月3日,辻村大佐率领620名日军,经鼻子岭,向三岔口、雁宿崖进犯——照片说明写620人,比日方资料里的520人,整整多出100人,会不会是把运输大行李的民夫也算在内了?

鬼子开始进山扫荡了

1939年10月31日,阿部规秀在涞源下令:堤纠讨伐队途经插箭岭,进攻驻扎在走马驿的游击第3支队;辻村讨伐队途经白石口,进攻驻扎在银坊的3团。

阿部规秀本人带着1个小队和2个无线单分队,跟在堤纠讨伐队的后面,计划3日到插箭岭,5日到走马驿。

得到命令,两支队伍于11月2日中午出发。

从涞源县城往南7公里,是寨子村,这里如今是温泉旅游度假区,有着非常棒的酒店。当年,两支讨伐队走到这儿,一个直行,往西南方向,奔插箭岭和走马驿;一个左转,往东南方向,奔白石口和银坊。

据说,抗战时期,汽车从县城出来,往南最多只能开到这里,接下来,只能徒步或骑马。

左转之后5公里,是白石口村。村的南端,是明朝万里长城当中的内长城——明长城在怀柔慕田峪附近,一分为二,形成内外两道防线,称为内长城和外长城,它俩在山西省偏关县境内,重新汇合到一块儿。

辻村讨伐队是在下午两三点钟来到白石口的,根据日方《混成第2旅团独立步兵第1大队上庄子附近战斗详报》记载,辻村大佐在长城旁边,把部队分成两批,第一批晚上8点出发,第二批晚上10点出发,连夜扑向银坊——这是日军扫荡作战的特点,速度快,不给我军留出过多的反应时间。

过白石口约4公里,是鼻子岭,这是一座比较高的山,老路从山上翻过,如今还在;新路走600多米长的隧道,一下子就过去了。

鼻子岭之后,有两条路,一大一小,大路往东,小路朝南。刚才说的第一批出发的部队,由80人组成,走小路,攻击南边直线距离7公里处的吉河村,那里驻扎着八路军的3团2营。

当我看到日方的这个记录,感觉这个辻村是不是过于自信了:居然只派80人,去攻打八路军的1个营,一个营起码得有600人吧。

其余兵力,走大路。大路沿着一条东西走向的山沟,一路往下。如今的公路,在山坡上左右盘旋,连续12公里的下坡。

下山途中,有个叫上碾盘的村庄。从下图可以看出,村子位于山谷里,而这条山谷就是当年的路,后面远处的高山,是鼻子岭,刚才经过的隧道,隐约可见。

走完下山路,即将进入谷地的时候,是虎板石沟门。在这儿,辻村再次分兵,让一个中队左右的兵力,走小路往南。其余仍沿大路往东,到三岔口。

在下面这张卫星图上,可以清楚地看到那条小路。因为大路在三岔口之后也改成朝南,大小两条路,基本平行。其实这就是军事行动的一个特点——不会单一行进,而是兵分几路。

所谓三岔口,是3条山沟的相交处。从鼻子岭下来的山沟,至此终结。

从这儿开始,公路沿着另一条山沟,一路往南,途中有上下台、雁宿崖、张家坟等村。山沟里还有条河,叫银坊河。

离开三岔口,沿着银坊河,走1公里,是上下台村。从下图可以看出,这一段的山谷比较宽,两侧的山坡也比较缓和。

在雁宿崖战斗中,三岔口与上下台村这一带,是战场的最北端,从这儿往南的5公里范围内,是雁宿崖战斗的发生地。

雁宿崖战斗的过程是怎样的

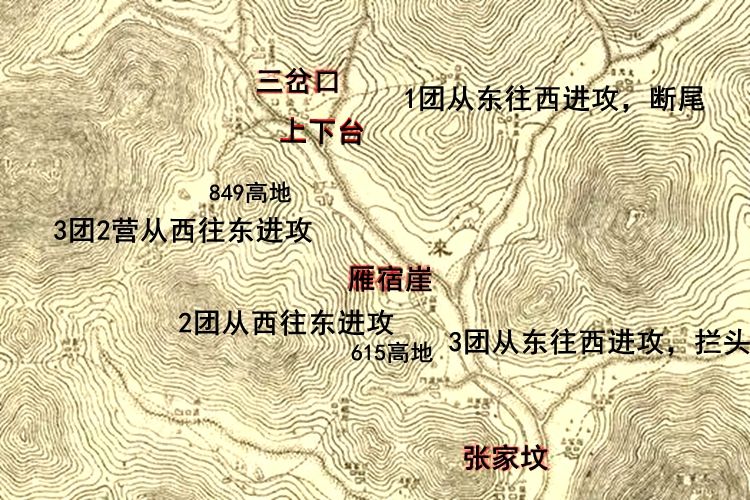

根据研究者“农_转非”的文章,得知鬼子即将进山扫荡,军区司令员聂荣臻派出3个团,在雁宿崖设伏。其中1团在上下台东侧,2团在雁宿崖西南,3团主力在雁宿崖东南,3团2营在雁宿崖西北。

为保卫战场安全,同时命令715团派出1个营,与游击第3支队共同牵制此时正处于走马驿的堤纠讨伐队。

一分区同时下令:25团的2个营尾随1团,作为辅助;游击第3支队当中的第5大队在三岔口警戒。

顺便说一句,雁宿崖是个很普通的小村子,村子正对面,隔着银坊河,有座小山,据说是大雁栖息的地方,所以叫雁宿崖。

部署虽然挺完美,利用山沟四面合围,但由于辻村讨伐队头天晚上离开白石口村,连夜行军,第二天早上6点便已接近雁宿崖村,进展速度超出八路军的预期。所以,3号早上天亮时,除3团2营进入预期阵地以外,其余部队都还在路上。

3团2营的阵地,估计是下图中的这座山(849高地)。刚才说到,辻村在快要到三岔口时分兵,让一部分兵力走小路,这些日军因此抢先一步,撞在八路军的枪口上,雁宿崖战斗就此打响。

打了将近2个小时,早上8点,1团与3团相继赶到,进入预定位置。其中1团在上下台村的北侧,实施突击,断敌退路。

辻村讨伐队的行军序列,最末端是后卫小队,它的前面是大行李队。据时任1团3营营长、老红军张英辉回忆:他们冲到沟里,截住大行李队,缴获400多头牲口,以及它们驮着的粮食、弹药和山炮。往回运时,遇到3团,被截走一半。有个传言说,3团因此更换了团长。

与1团一样,3团虽然来晚一步,但很快按照预定计划,占领雁宿崖东南一带的高地。

下图是我站在其中之一的高地上,脚下是山沟里的公路、以及路边的银坊河。

2团的战斗首先爆发在孙家沟,它位于雁宿崖所在山沟西侧的另一条山沟。

记载里的孙家沟,是南道神村,老村还在(下图),但已经没什么人了,都搬到附近的新建村里去了。

孙家沟战斗结束后,2团按预定计划,向雁宿崖进军。此时日军已经占领雁宿崖周围的高地,其中包括2团的预伏阵地——雁宿崖西南方向的615高地。

经过多次冲锋,付出较大伤亡后,2团终于将615高地拿下。日军最后被压缩在高地下方的一小片山地上——我在周围山地上走了几个来回,感觉可能是下图中的这片山地,它位于雁宿崖村南侧400米。

据1团团长陈正湘日记:下午3点半开始总攻,到了黄昏,战斗结束。但也有记载说,战斗似乎是接近午夜才结束的。对此,我有些奇怪:天黑后,如何作战?

根据研究者“农_转非”查询档案所获得的数据,进入雁宿崖的日军,约440人,逃生43人(包括大队长辻村本人),据此得知,八路军歼敌400余人。

我方部分资料的记录是歼敌500人。

我认为,歼敌400人可能更接近事实。理由之一是1团团长陈正湘的日记。

再加上翻越鼻子岭时分兵出去的80人(死1人),辻村讨伐队自涞源出发时的520人,此时还剩122人。

八路军参战总数约为5000人,伤亡约400人。

另据研究者杨言信的数据,八路军在这场战斗中,缴获重炮2门、轻炮4门、掷弹筒8个、重机枪5挺、轻机枪10挺、步枪220支、无线电2台。由于日军后续部队逼近,时间紧迫,来不及把重炮运走,草率地埋在河滩上,很快被日军发现,又给弄了回去。

下图是站在雁宿崖村南侧400米处,往回看雁宿崖村。画面中的这片河滩,是当时的主战场之一。

无论如何,这场战斗打的很棒。

最初,八路军是想沿山谷设伏,就像2年前在平型关附近的乔沟那样,居高临下,占据有利地形,从而创造出“平型关大捷”。

由于日军连夜行动,比绝大多数八路军提早一步,有利地形基本都被日军占领。伏击战变成攻防战。在这种情况下,依然打出1比1的战损比,且有大量缴获,相当牛了(下图见于黄土岭战斗纪念展室,拍摄者及拍摄时间不详。)

雁宿崖战斗过程,有2个版本。上面说的是版本1,下面是版本2。

在研究者杨言信的文章里,辻村大队1日从涞源出发,2日中午到三岔口,晚上在雁宿崖宿营,3日早上起床后,发现雁宿崖南侧山上有八路军(3团),于是进攻。1团主力趁势从东往南,对雁宿崖发动进攻,2团和3团2营从西往东,对上下台发动进攻。

同一场战斗,两个版本。据我在现场查看,以及查询原始记录,我认为版本1可能更接近事实。

下图是雁宿崖村南侧的河滩。

恼羞成怒的阿部规秀来了

3日下午,雁宿崖战斗打得热火朝天时,已经来到插箭岭的阿部规秀,通过电台得知辻村讨伐队面临危局,立即率军出发,同样是连夜行军,于4日赶到雁宿崖。

从插箭岭到雁宿崖,如今的公路距离32公里,因为大多是山路,走一宿才到。

阿部规秀到达雁宿崖的时间,不同的记载里,说法不一样。

八路军一分区的记载是:由于25团在白石口、鼻子岭节节抵抗,日军黄昏才赶到三岔口、雁宿崖。

日方《华北治安战》记载:4日清晨,阿部规秀便赶到上下台附近。

日方《混成第2旅团独立步兵第1大队上庄子附近战斗详报》记载:4日晨到上下台,中午到雁宿崖。

研究者杨言信认为,阿部规秀是在4日黄昏到的雁宿崖。

下图是雁宿崖村北侧的画面

阿部规秀决心要报复

前不久刚由少将升为中将,且即将赴东京任职的阿部规秀,估计是觉得很没面子,他决定报复。

据日方《华北治安战》记载,11月5日早上,独混二的第2大队赶来(大队长中熊),下午,阿部规秀从雁宿崖往南走了4公里,来到张家坟村宿营(下图),当晚,他发布追击八路军主力的命令。

既然要追击,首先得集合更多的队伍。

于是,11月6日早上,在雁宿崖处理完尸体的辻村讨伐队残部,来到张家坟村,与阿部规秀会合。

同时,独混二第3大队的第3中队,外加机枪小队和炮兵分队,从蔚县赶来加入辻村讨伐队,这支在雁宿崖被八路军打残的队伍,因而得以重新组成。

再加上从走马驿赶来的堤纠讨伐队,此时,阿部规秀身边已有大概1500人。

这支1500人的队伍,以辻村讨伐队为先锋,6日上午9点离开张家坟。

张家坟东边不远处,是个丁字路口(下图),今天的情况是,从雁宿崖、张家坟过来的路,是小路,属于乡道,叫下银线,它在此汇入一条比较宽的公路,是省道241线。沿着它往东北方向走,接下来是司各庄、黄土岭、教场和上庄子,这4个村,都是黄土岭战斗的战场。

日军离开张家坟后,往东6公里,11点到司各庄。

此时,前方出现八路军,阿部规秀命令堤纠讨伐队在左,中熊大队在右,攻击前进。辻村讨伐队改为预备队。

下图是司各庄村内的画面。

研究者杨言信认为,此时出现的八路军,是1团团长陈正湘派出的几个连,交替引诱,把日军引往张家坟的东北方向。如果不这么做,日军一旦从张家坟往南,只需20多公里,便会来到晋察冀军区,军区司令部当时在和家庄,周围许多村庄里还有各类后勤部门。

就这样,在1团的引诱下,6日下午4点,阿部规秀抵达黄土岭村,宿营。阿部规秀是早上离开张家坟村的,这一天只走了10公里。

至于担任前锋的中熊大队和堤纠讨伐队,在黄土岭东面2公里的上庄子宿营。

第2天,也就是11月7日,黄土岭战斗即将打响。

下图是黄土岭村全貌。

黄土岭战斗的策划有2种说法

说法1:根据研究者“农_转非”的文章,军区司令员聂荣臻原本打算在司各庄与黄土岭之间,再次打击日军,但由于与各部队联络不畅,只得于6日晚上修改部署:1团在上庄子以东拦头,2团在黄土岭北侧高地,3团在黄土岭南侧高地,特务团在黄土岭以西,四面合围。

之所以会有特务团,是因为聂荣臻决定打这一仗时,120师师长贺龙正好也在,于是,他派出手下的特务团,增援一分区。

说法2:根据研究者杨言信的文章,5日,1团团长陈正湘通过观察,于当晚向一分区司令员杨成武申请再打一仗。6日,杨成武请示晋察冀军区司令员聂荣臻,获批之后,杨成武于6日晚上通知各参战部队。于是,继雁宿崖战斗之后的第二场战斗:黄土岭战斗,在7日打响。

下图是黄土岭战斗纪念馆里,对这场战斗的描述——1团和25团在东,2团在北,3团在南,特务团在西,形成东南西北包围的态势。

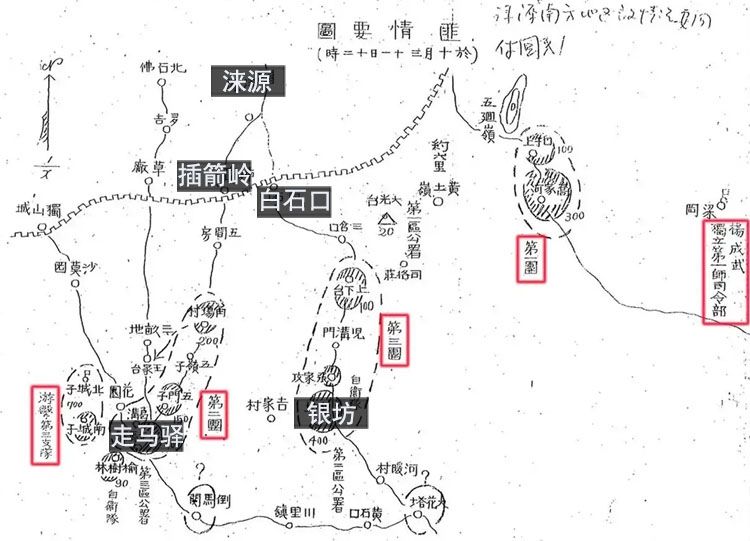

研究者杨言信认为,当时2团不在黄土岭北侧,而是和3团在一起,在黄土岭以南——下图是杨先生在日军地图上做出的标记——也就是说,八路军是三面包围,将日军包围在上庄子与教场之间。

黄土岭战斗过程是怎样的

刚才说到,阿部规秀6日到黄土岭,当晚,他认为八路军主力正在往东撤退,于是命令部队于次日排成一字长龙,向东追击。

下图是黄土岭村村内的画面。

由于整夜下雨,7日早上拖到9点才出发,1个小时走了2公里,10点到上庄子,如此缓慢,是因为从黄土岭一出来,就不断遇到八路军的袭扰。

过教场村,到上庄子村之后,发现前方两侧高地,均有八路军。昨晚在上庄子宿营的中熊大队、堤纠讨伐队,正与八路军对峙。由于降雨刚刚从大变小,浓雾依旧弥漫,看不清山上八路军的位置。

山上的八路军,是陈正湘率领的1团和25团,他们利用上庄子村之后的一段山谷,建立阵地。

得知这个情况,阿部规秀终于醒悟:八路军是以小部队引诱他进入主力的伏击圈。

阿部规秀赶紧下令:堤纠讨伐队为先头,中熊大队居中,辻村讨伐队殿后,向大张家坟反转前进——其实就是脱离接触,掉头撤退,原路返回。

中午12点,堤纠讨伐队刚动身,1团与25团全部开火,阿部规秀只得命令部队原地坚守。其中,守卫在上庄子东南侧高地上的一个小队,被我军全歼。

下午3点,2团和3团赶到,他们分别占领教场村东侧的部分高地、以及黄土岭村东侧高地。

下午3点半左右,特务团赶到,他们利用黄土岭村东的战国长城(下图),堵住日军撤退路线。到了下午4点,5个团的万余名八路军将1500个日军围住,日军往东、往西、往南,均无路可走。

阿部规秀在教场村被炸身亡

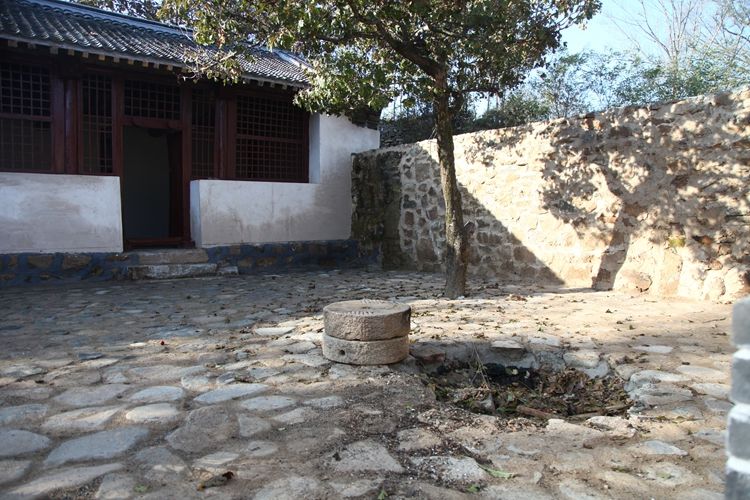

由于无法脱身,取道黄土岭返回涞源的愿望,很难实现,下午4点,阿部规秀在教场村的一个农家院里,设立临时指挥所。

这个农家院如今还在,它的背后是个小山头,如今架起高速公路,据说当时是指挥部人员观察战场的地方。

正当阿部规秀试图寻找解围方案时,一颗炮弹落入院中,阿部规秀和旅团参谋石川大佐受重伤,3小时后,阿部规秀气绝身亡。

下图是战斗结束之后,日军在小院里拍的现场指认照片。持木棍者站立的地方,是当时阿部规秀的位置;木棍所指的坑,是炮弹爆炸的地方。旁边还有一头驴,也是被炮弹炸死的。

这个小院早已列入县级文物保护名单,前不久刚刚重建,焕然一新。

小院地面上的弹坑,仍然保存着。

根据日方资料,阿部规秀受伤3小时后死去,时间是晚上9点50分。这个时间应该是日本时间,比咱们早1个小时。据此推算,我军炮轰时间,可能是5点50分。

如果上述推算准确,我不禁有点儿疑惑——11月7日当地落日是5点11分,5点50分已经完全黑,下图是我在2025年11月7日的5点50分拍的,实地感受比照片更暗,若不是村庄有路灯,基本到了伸手不见五指的程度,在这种光线下,如何观察与射击?

炸死阿部规秀的炮弹从哪来

流传最为广泛的说法是:临近黄昏时,1团团长陈正湘发现一座农家小院有日军军官出入,于是让一分区炮兵连的4门迫击炮齐射,炸死了阿部规秀——当然,八路军是在战斗结束之后,隔了10多天,才知道他们炸死了日军最高指挥官。

研究者“农_转非”认为,根据陈正湘的日记,他在战斗中指挥过3次炮击,但目标都不是小院。据此他认为,击毙阿部规秀的炮弹,也许来自特务团,因为当时特务团2营在黄土岭东侧高地,为阻击从教场村冲过来的日军,多次使用迫击炮。

下图是120师的摄影科长蔡国铭,在现场拍的照片。

黄土岭战斗过程的另一个版本

研究者杨言信认为,日军是7日早上从雁宿崖开始进攻的,1团团长陈正湘派出2个营,交替阻击,且战且退,最终在正午时分,日军来到上庄子附近,这是陈正湘预设的最后阵地,1团和25团在此火力全开。

下午3点,2团和3团赶到,投入战斗。又过了一会儿,特务团赶到,形成合围之势。

通过现场勘察,外加查询资料,我不太认同杨先生的这段描述。

黄土岭战斗的结局

据杨先生的文章,7日晚上,1团团长陈正湘打电话给一分区司令员杨成武,汇报战况,同时建议天亮后发动总攻,解决战斗。杨成武同意,还把战场最高指挥权授予陈正湘(一分区司令部此时在南管头村,距战场40公里)。

8日凌晨,陈正湘才得知昨天太阳落山后,2团和3团撤离阵地,休息去了,总攻计划流产。

此时,战场上只剩下1团和特务团,一个在东、一个在西,坚持到下午,先后撤离战场。由此可见,黄土岭战斗之后,是日军打扫战场,而不是八路军。

八路军撤退的原因之一,是日方援军逼近——独混二的第3大队于黄昏赶到,大队长绿川大佐临时代理旅团长一职。

9日,独混二的第5大队赶到。

10日,110师团的一个支队赶到。这是因为,黄土岭村与教场村虽然相距很近,可它俩分别属于涞源县与易县,黄土岭战斗的主战场,实际上是在易县境内,而当时易县属于110师团的警戒范围。

同样是在10日,八路军各团均已撤离,唯有游击第3支队当中的1、2、3大队,在雁宿崖阻击增援日军,此战成为雁宿崖、黄土岭战斗的最后一仗。

11日,日军华北方面军展开《太行山脉肃正作战》行动,出动2个师团、4个旅团,进行大范围的扫荡,直到12月7日才收兵。这次扫荡给八路军各部队带来不少麻烦。

黄土岭战斗双方伤亡情况

黄土岭战斗歼敌数字,有800和900两种说法,其中,原始战报和陈正湘日记都是800人。

八路军伤亡数字,根据研究者“农_转非”的文章,是310人。

最后的总结:真正的英雄

这次探访的最后一站,是爬上一座山,俯瞰整个战场。该山叫白脸坡,因为山坡上有许多浅色的大石头而得名。当年,陈正湘观察敌情、指挥炮兵连炮击,就在这里。

站在山顶,充当阿部规秀临时指挥所的那个小院,清晰可见。

山顶还新添了一座雕像,纪念八路军击毙日军中将——当时是四炮齐射,雕像只有一门炮。

雁宿崖与黄土岭的战斗时间比较短,过程比较简单,规模也不算很大,可由于击毙了阿部规秀,让这场战斗变得很出名。所以,在最后,我想记录一下参战的几位军事主官。

1团团长陈正湘,战斗结束后,因故离开一分区,历任支队司令员、分区司令员、纵队副司令员、军区副司令员等,抗战后担任纵队司令,1955年授中将,1993年去世。

2团团长唐子安,抗战期间一直在三分区,后来成为分区参谋长,抗战后,担任过纵队参谋长、副军长等职,1955年授少将,1982年去世。

3团团长纪亭榭/邱蔚,战斗结束后,纪亭榭赴延安学习,后任5分区参谋长、13分区司令员、6分区司令员等职,1955年授大校,2009年去世。邱蔚继任3团团长之后,还曾任1团团长,抗战后,历任旅长、纵队司令、军长等,1955年授少将,1957年不幸遇难。

25团团长宋学飞,抗战期间一直在一分区,后来升为一分区参谋长,抗战后来到华北军区,任纵队副参谋长、军参谋长等,1955年授大校,1961年升少将,1970年去世。

特务团团长杨嘉瑞,抗战后期任晋绥军区第三分区副司令员、代司令员等职,抗战后任旅长、师长,1955年授少将,1988年去世。

抗日战争是一场抵抗侵略的战争。这些军事主官,以及所有参战的指战员们,都是真正的英雄。

《星爷说车》更多内容——如果您用电脑或平板电脑,点击下图即可进入《星爷说车》专栏。

关于《星爷说车》——与周星驰无关。本人姓夏名星,从小就有白头发,被同学戏称夏老头儿。后来,友人按我们北京当地习俗,起绰号星爷——北京类似称呼很常见,蹬三轮儿的叫板儿爷,贩卖东西的叫倒儿爷。

星爷自1988年开始驾车周游,至今不辍;2001年开始在汽车媒体做评测,阅车无数。

车讯网

车讯网